トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 遺跡トピックスno.493

ページID:89222更新日:2019年5月14日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.0493 久保屋敷遺跡―埋蔵文化財センター発掘調査報告書第1集―

韮崎市の遺跡0073苗敷山山頂遺跡-穂見神社0107大輪寺東遺跡-甘利氏館跡0453火雨塚古墳―藤井平に現れた豪族の墓― |

~はじめに~久保屋敷遺跡は、韮崎市旭町にある遺跡です。この遺跡は、昭和58年(1983年)に発掘調査が行われました。調査の結果、縄文時代の土坑や土器埋設遺構、古墳時代前期の住居跡、中近世の石造物が見つかっています。 発掘調査成果を掲載した遺跡の調査報告書は、山梨県埋蔵文化財センターの記念すべき第1集として1984年に刊行されています。今回の遺跡トピックスでは、久保屋敷遺跡を通して、発掘調査報告書について解説してみたいと思います。

遺跡名 久保屋敷遺跡(くぼやしきいせき) 所在地 韮崎市旭町上條北割地内 時代 縄文・古墳・中近世 報告書 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第1集『久保屋敷遺跡』1984年 調査機関 山梨県埋蔵文化財センター

遺跡の概要久保屋敷遺跡は、韮崎市の南部、竜岡台地と呼ばれる台地上に位置しています。遺跡の北側はすぐガケになっており、釜無川へとつづいていきます。 遺跡は、山梨県道607号北原下条南割線の道路整備事業に伴って、約2,300平方メートルの範囲が発掘調査されました。発掘調査の結果、古墳時代前期の住居跡が4軒、縄文時代を中心とした土坑6基、土器埋設遺構2基が見つかったほか、溝も6条確認されました。溝のうち一つには、溝に沿って石造物を並べたものもあり、中近世にも土地が利用されていたことが分かります。縄文時代から連続的に遺跡がつくられていたわけですが、不思議と現代では宅地になっておらず、発掘調査前は畑だったようです。

遺跡周辺から、釜無川・甲斐市方面を望む

発掘調査報告書とは?少し難しい話ですが、遺跡の発掘調査は、学術的な調査を除いて、開発によって遺跡を現状保存できないときに、「記録保存」として行われます。遺跡は開発によって壊されてしまうけれど、発掘調査を実施して「記録」として永久に後世に残していこうというものです。その「記録」のうちで最も重要なものが、遺跡の発掘調査報告書になります。 遺跡の発掘調査報告書は、発掘調査や整理作業で得られた遺跡の情報を、的確に分かりやすく、第三者の視点で書くことが求められます。発掘調査が終わってから、最大数年間の整理作業を経て、報告書を執筆し、全国・全県各地の図書館などに送られることになります。 報告書は、紙媒体として保存されることが一番の目的ですが、皆さんが郷土の歴史を調べる上でも大事な書物となるため、最近ではインターネットからも電子書籍として発掘調査報告書をダウンロードすることができます。 奈良文化財研究所:全国遺跡報告総覧HPアドレス https://sitereports.nabunken.go.jp/ja 久保屋敷遺跡の発掘調査報告書久保屋敷遺跡の発掘調査報告書は、1984年の3月に発行されました。発掘調査が1983年の10月に発掘調査が終わってから、わずか半年の間に刊行されていますが、その内容は実に詳細に記録されていることが分かります。山梨県埋蔵文化財センターでは、久保屋敷遺跡の第1集を皮切りとして、開所してから36年間の間に第325集まで報告書を刊行しています(2019年3月31日現在)。

久保屋敷遺跡の報告書の表紙は赤いカラーです。近年の当センターの報告書は、年度ごとに色を統一しておりますが、この頃は報告書作成者の嗜好(?)が表されています。注目ポイントの一つかも・・・?

報告書にはどんなことが書かれているの?発掘調査報告書は、「こんな内容を書いてくださいよ~」という指針があるので、どの報告書にも最低限次のことが書かれています。

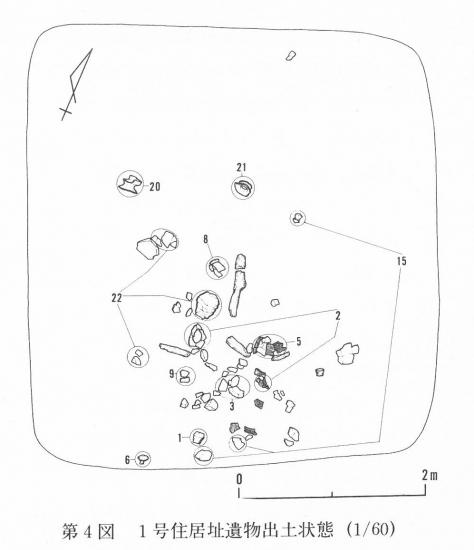

このような流れで発掘調査の報告が進められていきます。いずれも、分かりやすい文章や図面・写真により表現することで、一般の人にも遺跡の情報が共有される内容になっていなくてはなりません。記録保存を目的とした調査では、発掘が終わってしまえばその上に建物が建ったり、道路ができたりと、一瞬のうちに遺跡は見られなくなってしまいます。しかし、その一瞬をしっかり記録をとることで、後世でもその状況を検討したり、時には再現することができるのです。 例えば、久保屋敷遺跡の発掘調査報告書では、竪穴住居跡のどんな場所から、どのように遺物が出土しているかという図面が作成されています。

調査現場で実測した図面を、報告書に載せる前に清書(トレース)し、きれいで分かりやすい図面を整えていきます。

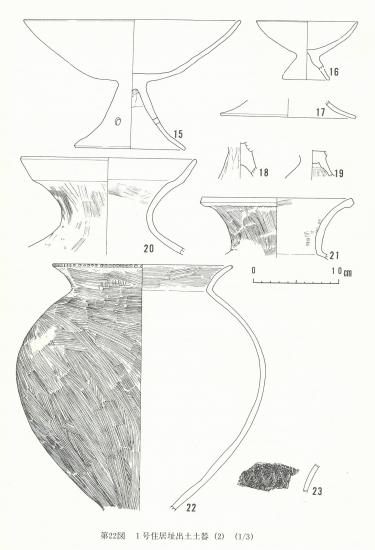

遺物の場合はこのような感じです。報告書として印刷されるまでの間に、「泥にまみれた土器を水洗い→調査時の情報を土器に注記→バラバラの土器をパズルのように接合→(足りない箇所を復元)→土器の作り方や文様などに注意して実測→実測した用紙をなぞる(トレース)→トレースした図面を一枚の紙にきれいにレイアウト」といった作業を行います。ひとつひとつ細かく説明するスペースはありませんが、多くの工程が必要です。最近ではトレースやレイアウトもパソコン上で行うことが主流となっており、よりきれいな線で効率的に報告書を作ることができるようになってきました。報告書が完成したときは、感動もひとしおです。 おわりに発掘調査報告書には、調査の成果はもちろんのこと、調査の対象となった遺跡がその市町村、あるいは昔の山梨県にとってどんな意味があったのかを考える“きっかけ”が記されています。私たちが住んでいるまちの、昔の人々の暮らしを考えるときに、きっと参考になる情報が書かれていると思います。地域の学習の手助けに少しでもなれば、報告書を作成する我々もうれしい限りです。

|