トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_出前支援事業 > 平成31年度出前支援事業レポート

ページID:94282更新日:2020年5月13日

ここから本文です。

平成31・令和元年度出前支援事業レポート

北杜市立長坂小学校5月28日/中央市立田富南小学校6月14日7月4日7月22日/甲斐市立竜王北小学校6月26日/山梨県立中央高等学校10月2日/駿台甲府小学校9月25日10月10日10月29日/山梨市立笛川小学校2月21日

北杜市立長坂小学校

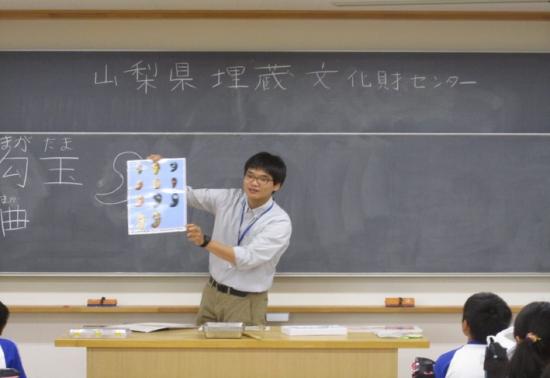

令和元年5月28日に北杜市立長坂小学校で6年生56名を対象として勾玉づくりや火おこしを体験する授業を実施しました。

勾玉づくりでは、児童は石を削っていく作業が大変だったようですが、苦労して作った勾玉が「宝物」となったそうです。

火起こし体験は体験の最中に降雨があったため大変だったようですが、この経験を通じ児童は昔の人々の生活の大変さを改めて実感したそうです。

|

火起こしの歴史を学ぶ |

火起こし体験 |

|

勾玉について学ぶ |

勾玉づくり |

中央市立田富南小学校

令和元年6月から7月にかけて6年生23名を対象として土器づくり体験を実施してきました。6月14日には、第1回の授業として粘土練りを行い、陶芸用粘土に砂を混ぜ込み練りこむ作業を行いました。7月4日には、第2回の授業として土器の成形を行い、土器の成形は、前回に作った粘土をひも状にしたものを2cmくらいの板状に整形した上で、それを筒状に積み上げて形を作っていきました。7月22日には第3回の授業として、土器焼成を行いました。

天候の影響を考慮して開催を延期したこともあって、焼成後の土器に割れが少なく子供たちとって良い思い出となったようです。児童は、土器一つをとっても原始時代の人々が物を作ることにいかに苦労していたのかを実感したそうです。

|

日本の土器の歴史を学ぶ |

土器の施文を仕上げる |

|

土器の焼成 |

焼きあがった土器 |

甲斐市立竜王北小学校

令和元年6月26日に甲斐市立竜王北小学校で火おこし体験を行いました。6年生66名が参加しました。なかなか着火しない班もあり、時間が足りなくなってしまいましたが、児童たちは火をつけようと一生懸命取り組み「火のありがたみ」や「火をつけることの大変さ」を改めて実感していました。

|

火起こしのやり方 |

職員による支援の様子 |

|

ゆみぎりによる火起こし |

着火したところ |

山梨県立中央高等学校

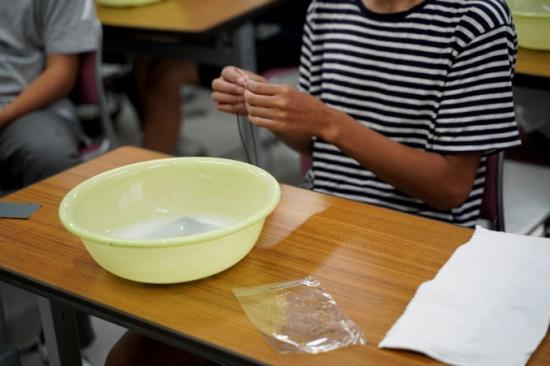

令和元年10月2日に山梨県立中央高等学校で勾玉づくりの体験を行いました。2年生73名が参加しました。午前、午後、夜間の3回に分けての体験でした。

丸みを帯びさせることができるように悪戦苦闘しながら、生徒が勾玉を削る作業に没頭しているところが印象的でした。

|

山梨の歴史を学ぶ |

勾玉を削る |

|

勾玉のひもの付け方の説明 |

勾玉へのひもつけ作業 |

駿台甲府小学校

令和元年9月から10月にかけて5年生74名を対象として土器づくり体験を実施してきました。9月25日には、第1回の授業として粘土練りを行い、陶芸用粘土に砂を混ぜ込み練りこむ作業を行いました。10月10日には、第2回の授業として土器の成形を行い、土器の成形は、前回に作った粘土をひも状にしたものを2cmくらいの板状に整形した上で、それを筒状に積み上げて形を作っていきました。10月29日には第3回の授業として、土器焼成を行いました。

小雨の状態で土器焼成を行ったので、薪の状態が良くなく焼成が大変でした。児童は、機械がない時代での物づくりの大変さを改めて実感していました。

|

粘土練り |

土器の整形 |

|

土器の焼成 |

焼きあがった土器 |

山梨市立笛川小学校

令和2年3月9日に山梨市立笛川小学校で火おこし体験を行いました。3年生23名が参加しました。なかなか火種ができない班もあり、一部の班は火起こしまで到達しませんでしたが、児童たちは火をつけようと一生懸命取り組んでいました。

児童たちは、火起こしの大変さや火が古代の生活の上で果たした役割について考えを深めていました。

|

火起こしの説明 |

火起こしの実演 |

|

ひも切りの様子 |

もみ切りの様子 |