トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_出前支援事業 > 令和3年度出前支援事業レポート

ページID:100163更新日:2021年8月24日

ここから本文です。

令和3年度出前支援事業レポート

甲斐市立竜王北小学校6月3日/中央市立田富南小学校6月9日/甲州市立東雲小学校6月10日/山梨県立中央高等学校6月23日/中央市立田富南小学校6月24日/北杜市立高根東小学校7月6日/南部町立栄小学校7月8日/中央市立田富南小学校7月15日

甲斐市立竜王北小学校(火起こし体験)

令和3年6月3日に甲斐市立竜王北小学校で6年生64名を対象として、火起こし体験の授業を実施しました。

天候に恵まれ、多くの児童のみなさんが火を起こすことに成功していました。体験を通じて、昔の人が苦労して火を起こしていたことと火の大切さを実感したようです。

|

火起こしについて説明しています |

協力して火おこしに取り組んでいます |

|

協力して火おこしに取り組んでいます |

着火しています |

中央市立田富南小学校(縄文土器づくり体験、粘土練り)

令和3年6月9日に中央市立田富南小学校で6年生19名を対象として、縄文土器づくりの初回となる粘土練りを実施してきました。

児童のみなさんは、用意した粘土にふるいをかけて細かくした砂を混ぜて練りこみました。この作業を行うことで、完成した土器を焼いたときに土器の破損が少なくなります。

|

粘土練りについて学んでいます |

粘土練りに取り組んでいます |

|

終了までもう一息です |

土器について学んでいます |

甲州市立東雲小学校(火起こし体験)

令和3年6月10日に甲州市立東雲小学校で火起こし体験を行いました。6年生25名が参加しました。

天候に恵まれ気温上昇が予想されたので、日陰のある場所で実施しました。体験時間は短かったですが、多くの児童が火起こしに成功しました。児童は体験を通じて、仲間と協力することの大切さを実感したようです。

|

火起こしのやり方についての説明 |

もみ切り式の火おこしに取り組んでいます |

|

舞切り式の火起こしに取り組んでいます |

着火の様子です |

山梨県立中央高等学校(勾玉づくり)

令和3年6月23日に山梨県立中央高等学校で勾玉づくり体験を行いました。高校2年生61名が参加しました。

高校生ということもあり、勾玉づくりの工程をてきぱきと進める姿が印象的でした。完成した勾玉を互いに見せ合うなど出来栄えに満足した様子の生徒が数多く見られました。

|

勾玉づくりについての説明 |

原石を削っています |

|

勾玉の形を整えています |

完成した勾玉です |

中央市立田富南小学校(縄文土器づくり、土器成形)

令和3年6月24日に中央市立田富南小学校で6年生19名を対象として、全3回の土器づくり体験の2回目となる土器成形の授業を実施しました。

粘土で作った円形の底面の上に板状にした粘土を少しずつ積み上げて土器の形をつくり、施文具という文様をつける道具を使って土器の側面に文様をつけていきました。

次回の授業で今回作った土器の焼成を行うと、縄文土器の完成です。

|

土器成形のやり方の説明 |

底面に粘土のひもを積み上げ形を整えます |

|

外形ができたら文様をつけます |

土器が完成しました |

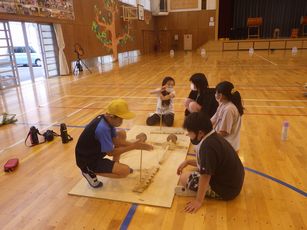

北杜市立高根東小学校(火起こし体験、土器に触れる体験)

令和3年7月6日に北杜市立高根東小学校で6年生35名を対象として、火起こし体験、土器に触れる体験を実施してきました。

火起こし体験は、天候が思わしくなかったこともあり急遽体育館で合板を利用して実施することになりました。体育館での実施ということもあり火を起こすところまではできませんでしたが、火起こしの大変さを実感することで昔の人々の生活の大変さを実感したようです。土器に触れる体験では、土器を実際に手に取ることで質感や重量感を感じ、教科書で学んだ土器についての知識をより深めることができたそうです。

|

火起こしについての説明 |

体育館で火起こしを行っています |

|

土器について説明しています |

土器を手に取り、観察しています |

南部町立栄小学校(火起こし体験、土器に触る体験)

令和3年7月8日に南部町立栄小学校で6年生8名を対象として、火起こし体験、土器に触る体験を実施してきました。

火起こし体験では、雨が本降りになる前に実施できたので多くの児童が火おこしに成功していました。この体験を通じて、児童は昔の人々がどのように火を作っていたのかを実感したようです。また、土器に触る体験では、実際に触ることで土器の実際の大きさや重さを体感し、教科書では学びにくい情報を入手でき満足そうでした。

|

火起こしについての説明 |

火起こしに取り組んでいます |

|

土器について説明しています |

土器の内部を観察しています |

中央市立田富南小学校(縄文土器づくり、土器焼成・火起こし体験)

令和3年7月15日に中央市立田富南小学校で6年生19名を対象として、縄文土器づくりの最終段階となる土器焼成を行いました。土器が焼きあがるまでの間の時間を利用して児童は火起こし体験に取り組みました。

|

火起こしについての説明 |

火起こしに取り組んでいます |

|

土器を焼く熾を作っています |

焼きあがった土器の一部です |