トップ > 組織案内 > 県教育委員会の組織(課室等) > 埋蔵文化財センター遺跡トピックスNo.0440上野家住宅の虎口

ページID:72827更新日:2017年6月13日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.0440上野家住宅の虎口〔こぐち〕

山梨市の遺跡

|

上の写真は、上野家住宅の屋敷の出入り口の一つです。変わった形をしていませんか? 折れまがって屋敷の中へ入る形をしています。 虎口とは「虎口」とは城郭の出入り口のことです。虎口は、敵につけいれられやすく防御を強化しなくてはならない場所であり、防御性を高めるため、工夫されています。近世城郭においては「枡形虎口」と呼ばれる虎口がよくみられます。 虎口はお城だけではなく、地域にある古い館にもみられます。今回は、その一例として山梨市の上野家住宅にある「虎口」を紹介します。 上野家住宅とは指定名:上野家住宅(県有形文化財) 所在地:山梨市東 時代:中世~近世

上野家住宅は、笛吹川西岸の台地上、山梨市東に所在し、江戸時代前期(17世紀前半)と考えられる主屋、宅地(土塁、水路等を含む)等が山梨県の有形文化財に指定されています(平成6年11月7日指定)。 上野氏の祖は、遠江国井伊谷(現在、浜松市北区引佐町井伊谷)を治めていた井伊氏にあり、文亀二(1502)年に現在の地、岩手郷に移り住んだといわれています。11代目の上野左近丞直忠は武田家に仕え、武田家滅亡後、土着して苗字帯刀免許の武田浪人となり、江戸時代には、名主をつとめた家柄とされます。 現存の虎口

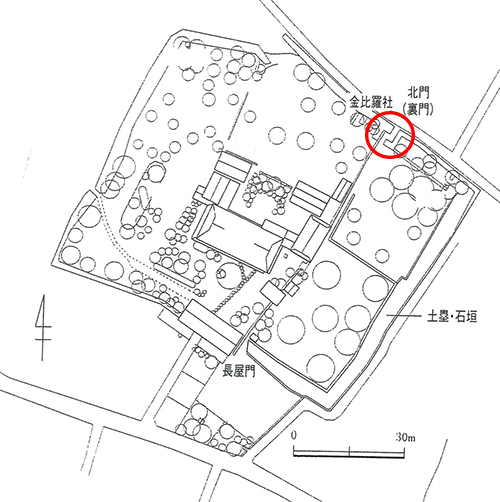

上野家住宅の平成の配置図 赤い丸が虎口 『山梨市史文化財・社寺編』より一部改編

【写真】虎口(北側(外側)より) 石垣手前に水路があります。

屋敷の東北東に「虎口」がつけられています。虎口の種類は、石垣等を平行ではなく食い違いの形にしている「食い違い虎口」です。通路の幅は約2.2m、石垣の高さは地面より約1.6m(水路底面より約2.3m)あります。石の積みかたは円礫(えんれき)の落とし積みです。 石積みの状況と、文化二(1805)年の上野氏の屋敷の絵図や、『上野系譜』(県指定文化財)に掲載されている文政五(1822)年の屋敷の絵図「上野左近益信往来館備見積之図」、明治時代に書かれた『上野氏家譜』の記載をくらべるすると、虎口がつくられた時期は、幕末から明治初期頃ではないかと推測できます。

【写真】虎口(南側(内側)より)

石垣の食い違い虎口をつくった目的は、構築された時期には敵を防御するという目的はうすれ、かつてあった裏門の内枡形の石垣を小規模ながら引きつぐ、屋敷の中を直接みられないようにする、人の立ち入りを防ぐというようなことではなかったかと思います。

屋敷の建物の配置や土塁・石垣と濠・水路をめぐらした屋敷がまえは、改変されているところもありますが、前時代のものを継承していて、中世の武家屋敷の面影をのこしているとされています。発掘調査は行われていませんが、貴重な遺構として評価されています。この虎口も古い時代のものを継承するものとして貴重な遺構です。

|