トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0029滝沢遺跡

ページID:4475更新日:2025年12月26日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.0029

滝沢遺跡

富士河口湖町の遺跡0029滝沢遺跡-平安時代住居・土錘-0034滝沢遺跡-墨書土器-0056滝沢遺跡-桃の種-0334滝沢遺跡-叩き甕-0386滝沢遺跡-発掘調査速報-0395滝沢遺跡-転用硯-0095塚越遺跡-柄鏡形敷石住居跡-0177塚越遺跡-網代-0121富士山二合目行者堂跡-石列-0195炭焼遺跡-火打ち金-0248富士山と信仰の道0282冨士御室浅間神社里宮-片山社-0304富士山二合目行者堂跡-灯明皿-0327冨士御室浅間神社二合目本宮境内地遺跡-石碑が語る信仰の道- |

滝沢遺跡〔たきざわいせき〕滝沢遺跡は、弥生・古墳・平安時代の遺跡です。山梨県南都留郡富士河口湖町河口地区、河口湖の北東1kmに位置します。国道137号線河口第2期バイパス道路の建設に伴って、2005年(平成17年)5月から10月にかけて発掘調査を行いました。

遺跡では、平安時代の竪穴住居跡14軒、土坑(人が掘った比較的大きい穴)、竪穴状遺構(竪穴住居跡のように地面を四角に掘った穴)、古墳時代の溝、時期不明の土坑、ピット(人が掘った比較的小さい穴)を確認出来ました。

所在地:南都留郡富士河口湖町河口 時代:弥生時代・古墳時代・平安時代 調査機関:山梨県教育委員会山梨県埋蔵文化財センター

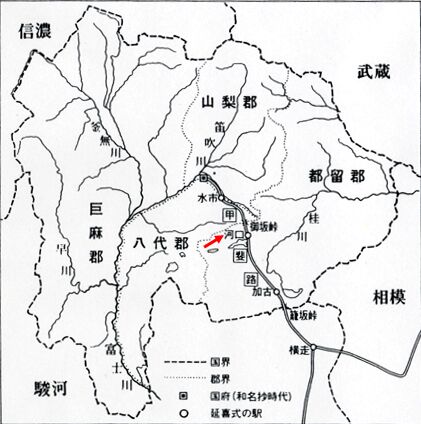

[写真]左滝沢遺跡発掘調査風景 右平安時代の竪穴住居跡奥の石の塊、土の赤く変色した部分がカマドです。 遺跡周囲の歴史環境平安時代の河口地区には東海道と甲斐の国の国府〔こくふ〕(注1)を結ぶ官道〔かんどう〕(注2)が通っていました。この官道は甲斐路と呼ばれ、鎌倉時代以降は鎌倉街道と呼ばれています。官道にはほぼ30里(約16km)毎に駅が設置され、馬を常に置いていました。甲斐路には水市、河口、加吉の3駅がおかれ、このなかの河口駅が、この河口地区にあったといわれています。滝沢遺跡から発見された平安時代の竪穴住居跡は、当時の「甲斐路」沿いに広がっていた集落の一部であると考えられます。

(注1)今で言う山梨県庁所在地にあたる場所。現在の山梨県笛吹市のあたりが当時の政治的中心地であったと考えられています。 (注2)今で言う国道。

〔図〕甲斐国府と駅路(官道)推定図【(磯貝正義氏原図)山梨県史より抜粋、加筆】 水市と加吉(図中では加古)はこの図と逆の位置であるという説もあります。 出土遺物滝沢遺跡の南西1kmには河口湖があります。また遺跡の中には鯉の水川という川が流れています。竪穴住居跡の中からは土器とともに土製のオモリも出土しています。 このオモリは土錘〔どすい〕(注3)と呼ばれ、魚を捕るための網などに付けて使用した物と考えられ、当時の人々も河口湖や近くの川などで、漁をしていたことがうかがえます。

(注3)焼いて造った土製のおもり。一般的な大きさは長さ5cm・直径2cm程。

[写真]左土錘(管状になっています)中央のものは、長さ5cm。 右竪穴住居跡から出土した土錘(写真中央) |