トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0051仲田遺跡

ページID:4579更新日:2025年12月18日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.0051

仲田遺跡

南アルプス市の遺跡0006十五所遺跡-方形周溝墓-0010大師東丹保遺跡-網代-0108大師東丹保遺跡-遺跡から発見された地震のツメ跡-0149大師東丹保遺跡-木製品-0200大師東丹保遺跡-出土した種子は何?-0259大師東丹保遺跡-下駄-0287大師東丹保遺跡-扇子の骨組-0357大師東丹保遺跡-洪水に埋もれた中期古墳-0392大師東丹保遺跡-地震痕のある遺跡-0017二本柳遺跡-木棺墓-0122二本柳遺跡-福寿院跡-0164二本柳遺跡出土の擂鉢-0276二本柳遺跡-火きり臼-0023宮沢中村遺跡-昆虫・網代-0051仲田遺跡-田んぼ-0052百々遺跡-八稜鏡-0065百々遺跡-錘-0066百々遺跡-馬の骨-0101百々遺跡-洪水の跡-0136百々遺跡-浄瓶-0172百々遺跡-平安時代の住居跡-0269百々遺跡-黒色土器-0274百々遺跡-古代のウシ・ウマ-0077善応寺遺跡-祭祀の水場-0081油田遺跡-田んぼと木製品-0144油田遺跡-木製竪杵-0231油田遺跡-体験学習用の復元品-0084堤防遺跡No.23-堤防の内部-0409釜無川堤防跡遺跡-0105石橋北屋敷遺跡-道路跡・区画溝-0106村前東A遺跡-パレススタイルの壺-0241村前東A遺跡-手焙形土器-0250村前東A遺跡-住居跡-0286村前東A遺跡-S字甕-0139宮沢中村遺跡-茶碗の焼継ぎ-0163大塚遺跡-約1,700年前の家の跡-0168新居道下遺跡の住居跡-0216長田口遺跡の鏡片-0340向河原遺跡-水田跡と杭列- |

シリーズ「山梨で発掘された昔の田んぼ」その1「仲田遺跡」所在地:南アルプス市(当時は八田村)野牛島地内 時代:16世紀後半頃 報告書:山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第187集2001年3月刊行 調査機関:山梨県教育委員会・山梨県埋蔵文化財センター

(写真)足跡の調査

(写真1)乱れた足跡

(写真2)列になった足跡

(写真3)列になった足跡 調査の後、ここには何ができたのですか?中部横断自動車道と甲西バイパスができました。 調査で何が見つかったのですか?16世紀後半頃(見つかった遺物の時代からわかりました)の田んぼの跡と人の足跡です。 凹んでいるのは何ですか?凹んでいるのは、人の足跡です。きれいに並んで列になっているもの(写真2)(写真3)や、乱れた足跡(写真1)が見つかりました。

(写真左)足跡が見つかった状況です。ちょっと黒っぽく見えるのが足跡です。 黒っぽい土を掘りあげると、人が歩いた方向が見えてきました(写真右)。 仲田遺跡の調査風景

奥に見える橋脚(きょうきゃく)は、中部横断自動車道です。遺跡の周辺には、現在の田んぼが広がっています。 手前の凹んでいるところには、砂利(じゃり)がいっぱい詰まっていました。調査の結果、江戸時代の頃に流れていた川と確認できました。 平らなところが、田んぼの床(とこ)です。田んぼの中央では、床土(とこつち)をきれいにだしているところです。

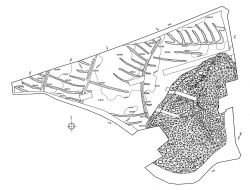

写真の左側に弓なりの細長く盛り上がっているところが見えますが、これは田んぼを区画する畦(あぜ)で、田んぼの水が流れてしまわないように水をためるために造られました。 田んぼの床は平らにしなければなりませんが、しかし、緩やかに傾いた土地では、広く平らにすることはとても大変な作業なのです。 現在でも、傾斜の急な土地では、田んぼの区画は小さく、階段状に造られていることから棚田(たなだ)と呼ばれています。 床を平らにする技術の進歩により、時代が新しくなるに従い田んぼの区画は大きなものへと変化していきます。 右の図は、写真の箇所を測量したものです。図の中央に弓なりの畦があり、この畦のほかに左にほぼ上下に2本延びているのも畦です。 ここで注目されるのは、足跡の列です。前ページの写真(2)(3)を見てください。足跡がきれいな列になっています。なぜでしょうか? 考えられるのは、田植えのとき、稲を直線的に植えたからだと思われます。そして、稲穂(いなほ)が垂れ下がってきた時期に稲刈りが行われましたが、その日には田んぼに水がたまっていたのでしょうか。横歩きしたかのような足跡が何列も見つかりました。 詳しい情報を知りたい方は、報告書を見ていただけたらと思います。 次回は、「その2」として他の時代の田んぼを紹介したいと思います。 こうご期待!! |