トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0054延命寺遺跡

ページID:4481更新日:2025年12月18日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.0054

延命寺遺跡

山梨市の遺跡0037足原田遺跡-鞴の羽口-0046足原田遺跡-凸帯付三耳壷-0054延命寺遺跡-台付甕-0221足原田遺跡-食べ物-0296上コブケ遺跡B区-人面装飾付土器-0302上コブケ遺跡C区-発掘調査速報-0313上コブケ遺跡A・B・C区-発掘調査速報-0365上コブケ遺跡B区-県内の人面装飾付土器特集-0346上コブケ遺跡D区-発掘調査速報-0348上コブケ遺跡D区-発掘体験セミナー-0324廻り田遺跡B区-発掘調査速報-0325膳棚遺跡B区-打製石斧-0330膳棚遺跡A区-調査概要-0358膳棚遺跡D区-発掘調査速報-0368膳棚遺跡D区-発掘調査速報2-0373膳棚遺跡D区-遺跡紹介-0384上コブケ遺跡B区-人面装飾付土器の復原修復-0394上コブケ遺跡C区-ナイフ形石器- |

延命寺遺跡(えんめいじいせき)

所在地:山梨市落合字延命寺180番地外 時代:古墳時代前期 発掘調査期間:平成18年5月~6月 調査機関:山梨県教育委員会・山梨県埋蔵文化財センター

延命寺遺跡は、山梨市の厚生病院の一角から北に広がる遺跡です。 発掘調査は、平成18年5月はじめより約1ヶ月かけて行ない、その結果、古墳時代前期の土器や木製品が出土しました。 延命寺遺跡は河川の影響を強く受けており、ゆっくりとした流れの中に遺物がたまっていった様子がわかりました。

延命寺遺跡を流れる川 調査の成果

出土した木製品類 延命寺遺跡では、自然の川の堆積層(砂礫・泥)の中から、土器や木製品類が出土しました。出土した土器は、今から約1600年前の古墳時代(前期)のものです。

調査範囲の南を流れる夕川 丹念に調査を行ないましたが、調査範囲内から集落の跡は見つかりませんでした。

延命寺遺跡の付近は明治以前、笛吹川の本流だった過去を持っています。そのため、延命寺遺跡は宿命的に河川の影響を逃れられない位置にありました。 延命寺遺跡から出土した土器は、この付近にあった集落から川によって流されてきたものか、廃棄されたものと考えられます。

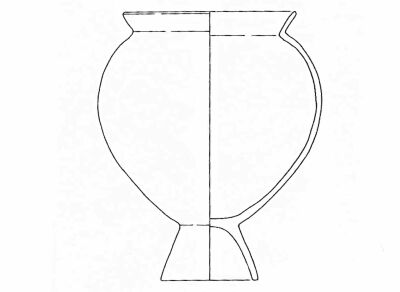

土器片の出土状況 土器が出土したのは、砂利を含まない、きめの細かい粘土層であることから、ゆっくりとした流れの淀んだ川の中に土器が沈んでいった状況がわかります。 台付甕(だいつきがめ)

台付甕出土のようす 写真は、延命寺遺跡から出土した古墳時代の土器です。

この土器は、煮炊きに使われたもので、土中の圧力で割れてしまっていますが、土器全体が残っています。器の形は、炉の中に置くために、台が付いているので台付甕(だいつきがめ)と呼ばれています。

台付甕実測図(参考例) 今年度はこれから出土品を整理・評価する室内作業に取りかかります。特に課題として、どのような過程をへて遺物が川の中に埋没していったのか。そして、出土した土器を使っていた集落は果たしてどこにあったのか、などを調査していきます。 |