トップ > 組織案内 > 県教育委員会の組織(課室等) > 遺跡トピックスNo.0345

ページID:45680更新日:2017年6月13日

ここから本文です。

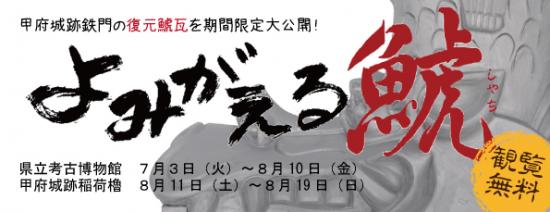

遺跡トピックスNo.0345「ひらけ!玉手箱~よみがえる鯱」展の開催

県指定史跡甲府城跡一覧

|

今回は、鉄門復元事業に関連して甲府城跡の人質曲輪と出土鯱瓦を紹介します。

写真は甲府城跡の天守台を東側上空から見た写真です。その右側にある赤丸が人質曲輪です。現在は坂道の園路となっていますが、これは大正時代に改変されたもの。 江戸時代本来の姿は、黄色い部分に人質曲輪門があり、緑色の部分は石垣で塞がれ、本丸櫓が建っていました。 つまり、門から入ると行き止まりの空間だったのです。 この地点の発掘調査は、平成2年(1990)~平成3年(1991)と平成10年(1998)に全面が調査されました。 発掘調査の結果、石垣の一部や瓦が大量に検出され、そのなかには鯱瓦・金箔瓦・石造物が含まれていました。

特に、興味深いのが写真の鯱瓦です。顔と尾の一部がありませんでしたが、接合するとほぼ一個体の鯱瓦となったのです。大きさは約67cm(残存部の計測)で、大きなものではありません。また、どの建物に葺かれていたのかも不明ですが、当時の歴史景観を知る重要な資料です。

周辺の本丸や天守曲輪、稲荷曲輪からも鯱がたくさん出土しています。 これらの発見から、甲府城には鯱瓦を葺くまでに完成した建物が建っていたことがわかるばかりか、塗布されていた金箔や朱の特徴から豊臣時代に築城されたという証拠としても評価されています。 鉄門復元鯱瓦を大公開さて、このトピックスでも何度かご案内している鉄門復元整備事業ですが、いよいよ復元鯱瓦が完成し、この度考古博物館と甲府城跡稲荷櫓で展示することになりました。 「ひらけ!玉手箱-よみがえる鯱」

そもそも鯱とは、体は魚、顔は虎の姿をした想像上の生き物です。屋根の両端を飾る棟飾りの一種で、一般的には建物が火事になった際に水を出して火を鎮めると考えられ、防火のまじないの意味があるとされています。 甲府城から出土した鯱は瓦製ですが、全国には金属、石、木で造られた鯱もあります。 日本最古の鯱は不明ですが、城郭に初めて使用されたのは織田信長が築城した安土城だと考えられています。 鉄門復元整備事業に伴い製作した鯱瓦は、上記にある人質曲輪から出土した鯱瓦です。 鉄門に使用されていた鯱瓦は未だに確認されていないため、鉄門に比較的近い位置にある人質曲輪から出土した鯱瓦を参考に、甲府城跡櫓門復元検討委員会の指導を得ながら製作しました。 「ひらけ!玉手箱~よみがえる鯱」展は終了しました。

|