トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0169甲ッ原遺跡

ページID:8074更新日:2025年12月17日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.169

甲ッ原遺跡〔かぶつっぱらいせき〕石皿・すり石

北杜市の遺跡

|

遺跡の概要所在地:山梨県北杜市大泉町西井出字和田・字大林 時代:縄文時代平安時代 報告書:山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第145集1998(H10).3刊 調査機関:山梨県教育委員会山梨県埋蔵文化財センター

〔写真1ドングリ(ミズナラ)〕〔写真2ドングリ(コナラ)〕 縄文時代の食糧の確保で最も重要とされていたのは採集(さいしゅう)です。特に殻のかたい木の実は長期保存に適しているため主食になったと考えられます。主食となった木の実には「ドングリ類」などアク(渋み)のある食材があり、アク抜きをしないと食べることができません。特にトチの実はアクが強く、複雑な工程をへてやっと食べることができることから、縄文時代には高度なアク抜きの技術があったと考えられます。

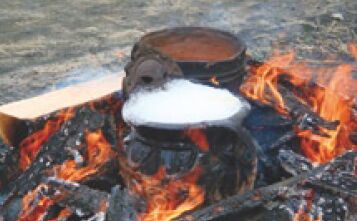

〔写真3甲ッ原遺跡石皿・すり石〕〔写真4土器で煮る〕 アク抜きにはさまざまな道具が使われました。今回は比較的簡単なドングリのアク抜き方法を例に説明します。 まず集めた木の実を土器に入れ水に浸し、出てきた虫を取り乾燥させます。(乾燥することで木の実の長期保存が可能になります。)ドングリのかたい殻を取ります。この時に使われたのが石皿とすり石です。(写真3)これはクルミなどのカタい殻を割ったり、実をつぶしたりする道具です。大きな方が石皿、上に乗っているのがすり石です。石皿の上ですり石をトンカチの様に使い殻を割り実を取り出します。取り出したドングリを土器で煮てアクを抜きます。これを加工して食べていたと考えられるものが各地で発見され、その形や炭になっていることからクッキー状またはパン状炭化物(たんかぶつ)と呼ばれています。 このように、土器や石器の発明により食べられる食料が増え、また工夫により保存可能な食品加工の技術が道具の発明と一緒に進んできたと考えられます。

次の遺跡トピックスへ|遺跡トピックス一覧へ|一つ前の遺跡トピックスへ

|