トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0259大師東丹保遺跡

ページID:33928更新日:2025年12月24日

ここから本文です。

埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0259大師東丹保遺跡

南アルプス市の遺跡0006十五所遺跡-方形周溝墓-0010大師東丹保遺跡-網代-0108大師東丹保遺跡-遺跡から発見された地震のツメ跡-0149大師東丹保遺跡-木製品-0200大師東丹保遺跡-出土した種子は何?-0259大師東丹保遺跡-下駄-0287大師東丹保遺跡-扇子の骨組-0357大師東丹保遺跡-洪水に埋もれた中期古墳-0392大師東丹保遺跡-地震痕のある遺跡-0017二本柳遺跡-木棺墓-0122二本柳遺跡-福寿院跡-0164二本柳遺跡出土の擂鉢-0276二本柳遺跡-火きり臼-0023宮沢中村遺跡-昆虫・網代-0051仲田遺跡-田んぼ-0052百々遺跡-八稜鏡-0065百々遺跡-錘-0066百々遺跡-馬の骨-0101百々遺跡-洪水の跡-0136百々遺跡-浄瓶-0172百々遺跡-平安時代の住居跡-0269百々遺跡-黒色土器-0274百々遺跡-古代のウシ・ウマ-0077善応寺遺跡-祭祀の水場-0081油田遺跡-田んぼと木製品-0144油田遺跡-木製竪杵-0231油田遺跡-体験学習用の復元品-0084堤防遺跡No.23-堤防の内部-0409釜無川堤防跡遺跡-0105石橋北屋敷遺跡-道路跡・区画溝-0106村前東A遺跡-パレススタイルの壺-0241村前東A遺跡-手焙形土器-0250村前東A遺跡-住居跡-0286村前東A遺跡-S字甕-0139宮沢中村遺跡-茶碗の焼継ぎ-0163大塚遺跡-約1,700年前の家の跡-0168新居道下遺跡の住居跡-0216長田口遺跡の鏡片-0340向河原遺跡-水田跡と杭列- |

遺跡の概要大師東丹保遺跡は、一般国道52号(甲西道路)改築工事・中部横断自動車道建設工事に伴って1993(平成5)年度から1994(平成6)年度にかけて発掘調査が進められ、県内では、まだ発見例の少ない、鎌倉時代のムラの跡(今から約700年前)が見つかっています。遺跡が所在する南アルプス市大師東丹保地域は、釜無川右岸(滝沢川と坪川にはさまれた場所)の低湿地に立地し、湧き水も多く昔から洪水常襲地でした。このため、遺物が泥の中で空気に触れないで、真空パックされたような状態になり、通常では残りにくい木製品が数多く出土しています。出土した木製品には、漆椀・箸・杓子・曲物など食生活や下駄(げた)、草履(ぞうり)・くしなど服飾品に関係する生活用品をはじめ、斎串(いぐし)・人形など祭りやまじないに使う道具などがありました。ここでは、出土した多数の遺物の中から“下駄”について紹介します。

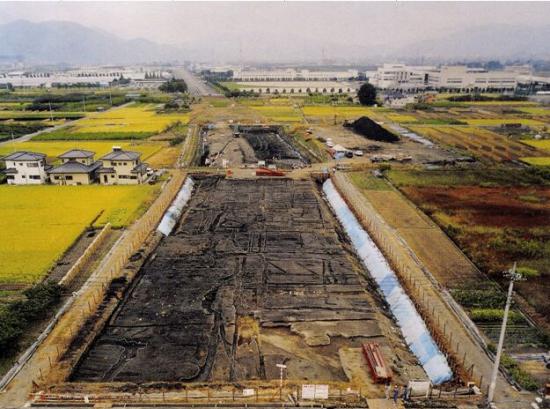

【遺跡全景】

下駄の歴史

【写真1連歯下駄の表面】

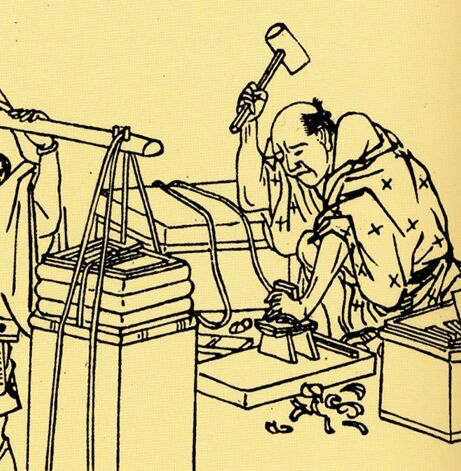

【写真2連歯下駄の裏面】 下駄は日本特有の「はきもの」で、古くは弥生時代の登呂遺跡(稲の穂摘みなど、田んぼでの農作業にもちいられた田下駄(たげた))から発見されるほどの伝統があります。下駄が日常的に使われるようになったのは江戸時代の中頃から工具(ノコギリなど)が発達し、下駄屋が出現して広く販売されるようになってからとなります。近代に入ると、広く一般の人々の間に普及しましたが、現在では洋装化とクツの普及により、姿を消しつつあります。 【下駄の歯入れ屋『四時交加』より】 江戸時代までは、生活に必要な物は何でも手作りで材料も限られ、大量生産技術が今ほど進んでいなかったので、物を大切に使うことは当然のことでした。壊れても何度でも修理して、長くつかいつづけました。そのため、江戸時代になると修理する職人がいて、その種類も豊富で、鍋や釜などの金属製品を直すいかけ屋や割れた陶器を直す焼きつぎ屋など、いろんな業種の修理職人がいました。“下駄の歯入れ屋”(図1)もその一つで、裏側の歯の部分が早くすりへるので、古い歯をぬいて、新しい歯をあわせ入れ直しをしました。修理屋の中には、新品や中古品の販売など、リサイクルビジネスも行っていた人もいたようです。

|