トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 発見された追手門の石垣について

ページID:65930更新日:2025年2月4日

ここから本文です。

甲府城の追手門跡、石垣現わる!

発掘調査資料普及活動展示会・イベントなどQ&A・用語集・その他 |

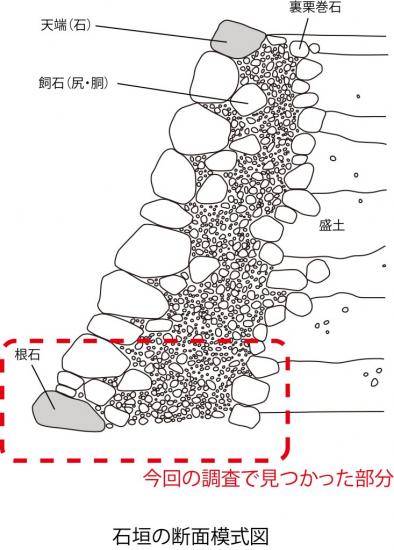

甲府城は、今から420年前の戦国時代の終わり頃に、豊臣秀吉の命令で築かれた城です。この時期の城は、当時としては最高の土木技術で、高い石垣を積み上げ、櫓などの建物がたてられました。 県指定史跡甲府城もこのような城のひとつです。その魅力は、なんといっても豊臣時代に積み上げられた石垣がいまもとてもよい状態で残っていること。城の石垣としては初期のもので、自然石を高く積み上げて(野面積=のづらづみと呼びます)築かれています。野面積の石垣が保存された城は、全国でも数が少なく、これが甲府城が注目されている理由のひとつです。 そしてなんと!今回、県庁東門の工事では、新たに甲府城追手門(おうてもん、大手門とも)の石垣の一部が発見されました。発見されたのは、石垣の一番下の根石とみられる部分で、いっしょに水路などもみつかりました。追手門は、甲府城南側の正門ともいえる大きな門で、当時のVIPな方が何人もここをくぐったことでしょう。 今回発見された遺構は、当時の甲府城追手門の価値をかんがえる上で一級の資料として、そのまま埋め戻されることになりました。県民共有の財産として、後世に伝えていくことになったのです。 今回確認された成果について、県教育委員会としてプレリリースした資料をもとに、その概書をお知らせします。またこの内容は県庁防災新館地下の石垣展示室と舞鶴城公園(甲府城跡)鉄門2階でも展示パネルによりご覧になれます。 調査の概要調査原因:県庁構内二工区外構整備工事(擁壁工事) 調査期間:平成27年4月16日~24日 調査の経緯と目的 平成27年4月12日の既存の擁壁撤去工事により、既存擁壁下より、石垣構築材と思われる石材が確認されました。現地は甲府城追手門の石垣が存在すると思われる地点であり、今後の擁壁設置工事により、検出石材の一部に影響が出ることが予測されたことから、石材の性格などを把握するために発掘調査の実施に至りました。

|