トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター所長_Q&A おしえて!シンゲン君

ページID:4465更新日:2025年2月4日

ここから本文です。

埋蔵文化財センター所長_Q&Aおしえて!シンゲン君

|

このコーナーに掲載された質問は、発掘現場などでよく聞かれる質問だよ。みんなも不思議だとおもったことをどしどし質問してね。 (ここでご紹介するQ&Aは『埋文やまなし』掲載記事をもとに構成しています) 質問大募集!!!皆さんからの歴史・発掘・埋蔵文化財などに関するいろいろな疑問にシンゲン君がお答えします! ハガキやFax、e-mailで気軽に送ってくださいね。 宛先は、「山梨県埋蔵文化財センター教えてシンゲン君!」係まで

住所:〒400-1508山梨県甲府市下曽根町923 Fax:055-266-3882 e-mail:maizou-bnk@pref.yamanashi.lg.jp 目次

Q01どうして遺跡がわかるの?Q1どうして、遺跡が埋まっているのがわかるんですか?(甲府市Oさんより) シンゲン君のこたえ:それはね、畑に土器の破片が落ちていたり、工事現場で土を掘り起こしているときに土器や炉の跡(火を燃やした跡)が見つかったりして、わかるんだよ。また古墳や山城などの遺跡は、こまかな地形観察により見つかることもあるし、きちんと手続きをしながら試し掘りをして初めてわかる遺跡もあるよ。 また、地名に『塚』などがついている場所(甲府市千塚など)には、古墳などがある場合があるんだよ。 皆さんの住んでいる近くにも、まだ発見されていない遺跡が土の中に眠っているかもしれないね。

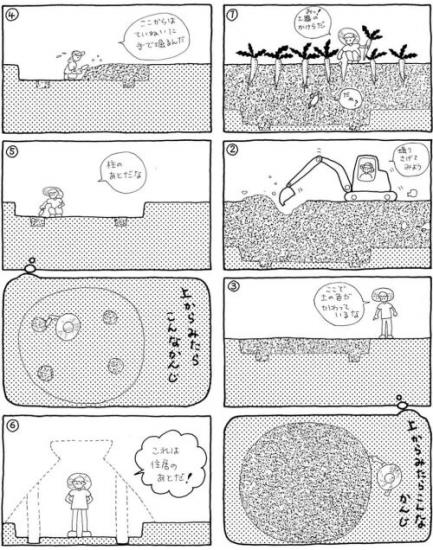

Q02竪穴住居跡の確かめ方は?Q2遺跡の見学会に行ったとき、竪穴住居跡をみたけど、どうしてそこに住居があったってわかるの?(甲府市Hさんより) シンゲン君のこたえ:君は庭で穴を掘ったことがあるかい? 遺跡のあるところでは、普通、はじめは黒っぽい土の層だけど、もっと深く掘ると、黄色の土の層になるんだ。 遺跡の発掘調査は、はじめに上の黒っぽい土の層を取り除いて、一面黄色い土の層にするんだ。だけどよく見ると、所々に黒っぽく見えるところがあるんだ。竪穴住居跡(穴)のあるところには、上層の黒っぽい土が落ち込んでいるからだよ。だから黄色い土の地面に黒いシミみたいなものがあれば、そこに竪穴住居跡があるのがわかるんだよ。

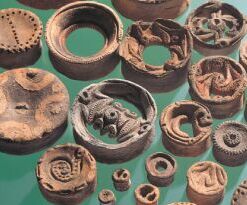

Q03昔もおしゃれをしたの?Q3むかしのひとは、おかあさんたちみたいにおしゃれをしていたのですか?(甲府市Nさんより) シンゲン君のこたえ:お母さんはどんなおしゃれをしているのかな?昔の人たちも負けていないよ。いろいろなアクセサリーを身につけていたんだ。 縄文時代の遺跡からは、ヒスイなどのきれいな石や動物の骨でつくったペンダント、貝や小石をつないだネックレスが発見されているよ。 とくに縄文時代の後期から晩期にかけての遺跡では、耳かざりは、たくさん見つかっているんだ。これは粘土で形をつくり、焼き上げたもので、大きさはふつう直径3~4cmほど。でも、大きいものは9cmもあるものもあって、こうなるとちょっとビックリするね。下の左側の写真のような飾りを、耳たぶに穴をあけて、その穴に入れて付けていたんだよ。縄文人のピアスだね。 古墳からは、金や銀をつかったイヤリングや、ガラス玉をつらねたネックレスなどがまとまって見つかることがあるんだ。このころは、身分の高い人たちが身につけていることが多かったようで、おしゃれというよりは、アクセサリーの輝きで、力の強さを見せつけ、人々を従えようとしたようだよ。 でも奈良時代より後になると、アクセサリーを身につける習慣はなくなり、おしゃれといえば髪型(かんざしなどの髪飾りも多くなる)と着物に変わっていくんだ。

写真左:縄文時代の耳かざり縄文人が耳にピアスのように、はめていたのかな(北杜市金生遺跡出土)

写真右:古墳時代の玉素材つなげてネックレスにしていたんだよ。(笛吹市四ツ塚古墳群) Q04縄文時代の狩りの“えもの”は?Q4縄文時代には、狩りなどによって食糧を得て、暮らしをたてていたと習いましたが、具体的にはどんな動物が“えもの”となったのでしょうか?(南アルプス市Mさん) シンゲン君のこたえ:縄文時代の人たちは、いろいろな種類の動物をつかまえて、食糧として利用していたことが、各地の遺跡の発掘調査の成果からわかってきているんだよ。 イノシシやシカは、その代表的なものだといえるよ。 金生遺跡(北杜市大泉町)ではツキノワグマの焼けた骨も見つかっているけど、イノシシなどに比べると、たいへんめずらしい例なんだよ。また清水端遺跡(北杜市明野町)では、焼けたヘビ・カエルや鳥類の骨も出土していると報告されているよ。 ノウサギなどもえものとして、とっていたと思われるけど、山梨県のあたりの少し古い記録では、ウサギやニワトリなどの小動物は、骨ごとつぶして肉団子にして食べていたことが見えるので、遺跡からはそうした小動物の骨などは、なかなか出てこないのかも知れないね。 ただ、遺跡から見つかる骨が、すべて食糧とすることは難しい面もある。当時の人たちが、動物たちと、どんな関係をもって暮らしていたのか、まだまだ研究していかなければならないことも多いんだよ。 Q05縄文土器の縄目模様はどのようにしてつけられたの?Q5縄文土器の縄目模様はどのようにしてつけられたんですか?(甲府市Sさんより) シンゲン君のこたえ:

重要文化財深鉢形土器(ふかばちがたどき)高さ34.5cm 〔笛吹市境川町・一の沢遺跡〕〔山梨県立考古博物館所蔵〕 縄文時代の模様の基本は、縄目だね。縄で模様をつけたものを「縄文(じょうもん)」と言うんだ。それから、縄を棒などに巻き付けたものでつけた模様は「撚糸文(よりいともん)」と言うんだよ。

左)縄文

右)撚糸文 実はね、今から60年ほど前に土器の縄文のつけかたを解明した人がいたんだ。その人は、山内清男(やまのうちすがお)〔1902~1970〕という考古学者で、彼は、まず紙を撚って(よって)さまざまな撚り方のひもをつくったんだ。そして、それを転がしたり、押し付けたりすることによって多くのバリエーションの縄文が生まれることを知ったんだ。それからね、日本の縄文土器の縄文文様は植物質の繊維に撚りをかけて縄にしたものを土器の表面に転がしながら、押しつけたりして、つけたことを明らかにしたんだ。

考古博物館『チャレンジ考古学』より お知らせだよ!考古博物館では、毎年「土器づくり教室」(PDF:234KB)が開かれているんだ。それに参加して実際に土器を作ってみるのもいいよね!それから、埋蔵文化財センターでも職員が学校へ出向いていって、一緒に土器をつくる授業もしているよ。みんなも自分の縄文土器をつくってみよう!! Q06石器ってどんなものなの?Q6近所の工事現場で石を拾ったんだけど、石器かな?(甲府市Mくんより)

「どれどれ、見せてごらん。」 「河原石みたいに丸い石や、角ばっている石、すべっこい石もあるんだよ。」 「いっぱいあるんだね。………残念だけど石器ではないよ。」 石器は、石を材料にした道具や道具の一部分なんだよ。 石器には、いろいろな形をした石器があって、狩りに使う道具や加工する道具、お祭りのときに使われる道具など、いろんなことに使われたよ。 じゃ、これから、石器をいくつか紹介するね。図の説明

幅:約2cm,長さ約2cm 石鏃(せきぞく) 矢尻(やじり)だよ。

最大幅:約4cm 石錐(いしきり) 穴をあける道具だよ。

幅:約4cm,長さ4cm 石匙(いしさじ) けものの皮をはぐ道具だよ。

幅:約6.5cm,長さ約19.5cm 打製石斧(だせいせきふ) 穴を掘る鍬(くわ)として使われたよ。 木などの柄を付けたよ。

幅:約6cm,長さ約21cm 磨製石斧(ませいせきふ) 表面を磨いてツルツルしているよ。 木を切る斧(おの)として使われたんだ。

幅:約7.5cm,約長さ9cm 凹石(くぼみいし) 木の実を割るときに台として使われたものだよ。 他にも石皿や磨石(すりいし)、石棒(せきぼう)などほんとうにいろんな石器があるんだ。 埋文センターの「遺跡トピックス」でも県内で出土した石器を紹介しているよ!ぜひ見てみてね!

Q07発掘はどれくらい行われているの?シンゲン君のこたえ:現在、埋蔵文化財の存在が知られている土地は全国で約44万ヶ所あって、毎年8千件以上の発掘調査が行われているんだよ。山梨県内では、平成17年度、225件(試掘調査〈しくつちょうさ〉を含む)の発掘調査が行われたんだ。発掘の大部分は道路や建物などをつくる前に行われるんだよ。(その調査を緊急調査〈きんきゅうちょうさ〉といいます)。その他の調査には、学問上の問題を解明するために行う学術調査〈がくじゅつちょうさ〉があるんだ。

平成元年~平成17年度の山梨県内発掘件数

山梨県内発掘調査件数推移〈すいい〉グラフ 試掘調査〈しくつちょうさ〉は、本格的に発掘調査する前に、試しにその土地を掘って遺跡を確かめる調査なんだ。 学術調査は、緊急調査に比べて発掘件数はごくわずかだね。 きみの知らないところでこんなに発掘は行われているんだよ! Q08発掘したあとはどうなるの?(甲府市Mくんより)シンゲン君のこたえ:発掘調査が終わるとね、遺跡のほとんどは計画どおりに道路や建物などに変わってしまうんだ。 下の写真は、西関東連絡道路(2006年12月、甲府市桜井から山梨市万力まで全区間開通)から一般国道140号線につながる山梨市万力地区の道路を撮したものだよ。この場所も建設の前にも発掘調査を行ったんだ。そして、ここは足原田遺跡〈いしはらだいせき〉(古墳・平安時代の村の跡)があったところなんだよ。 足原田遺跡については、遺跡トピックスNo.0037(鞴〈ふいご〉の羽口〈はぐち〉)とNo.0046(凸帯付三耳壷〈とったいつきさんじこ〉)を見てね!

〔写真〕完成した道路(平成17年12月撮影)

右写真は下右写真とほぼ同じ場所から撮影したよ。ガラッと様子が変わったよね。

〔写真〕発掘調査中の足原田遺跡(平成17年5・6月撮影)

右写真の真ん中あたりに見える、四角い掘り込みは平安時代の住居の跡なんだ。 Q09発掘した土器や住居跡はどうなるの?シンゲン君のこたえ:それじゃ、発掘された土器や住居跡はどうなるのか。 イシくんとカニくんの画像をクリックすると、発行されている発掘調査報告書の一覧を見ることができるよ!! 発掘調査は、今ある最良の方法や技術で、細心の注意を払ってすすめられているよ。しかし、一度発掘してしまうと元にはもどらない。結果として遺跡を破壊してしまうことになるんだ。でも、発掘調査によってあたらな発見をしたり、歴史に光をあてることもできるんだ。それからね、重要な発見があった遺跡では保存されることもあるんだよ。遺跡は、「みんなの大切な遺産」このことを忘れないでほしいな。 |

私がシンゲン君だよ。君の質問に答えるよ。

私がシンゲン君だよ。君の質問に答えるよ。