トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0018金生遺跡

ページID:4636更新日:2025年12月26日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.0018

金生遺跡

北杜市の遺跡

|

金生遺跡〔きんせいいせき〕金生遺跡は、八ヶ岳の南麓のほぼ中央部にある、標高770m付近の尾根上に位置しています。およそ2haの範囲に広がる、縄文時代(後・晩期中心)のムラの跡と中世(戦国時代)の城館跡の一部です。県営圃場整備事業に先立ち1980年(昭和55年)に約7ヶ月近くかけて発掘調査を行いました。 この遺跡は、中部地方における大規模な配石遺構を伴った縄文時代後・晩期の代表的な集落として貴重であり、その一部が1983年(昭和58年)に国指定の史跡に指定されました。現在では、史跡公園として整備され一般に公開されています。

所在地:北杜市大泉町谷戸字金生 時代:縄文時代、戦国時代 報告書:山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第39集・1988年(昭和63年)、第41集・1989年(平成元年)刊行 調査機関:山梨県教育委員会・山梨県埋蔵文化財センター

〔写真〕(左)縄文時代遺構群上空より (右)発掘調査区A区縄文時代遺構群(調査面積約6,000平方メートル)、B区中世遺構群(調査面積約4,000平方メートル)

〔写真〕(左上より)縄文住居跡、中世遺構群、縄文住居跡調査風景、実測風景 出土した遺構・遺物

〔写真〕(左上より)配石遺構[1号配石]、配石遺構部分拡大[1号配石]、配石遺構[2号配石]、配石遺構部分拡大[2号配石]

金生遺跡のA区(縄文時代遺構群)からは、住居跡41軒が発見され、そのうちの38軒は後~晩期のもので、この遺跡の特徴である配石遺構は、5基発見されました。 配石遺構のうちの1基は、幅10m、長さ60mに及ぶ大規模なもので大小の石で構成されており、石棺状の石組・方形石組・円形石組などの施設が組み合わさって、それに立石・丸石・石棒などが伴った特殊な遺構です。この配石については、焼けた人骨が出土するとともに立石や石棒といった特殊的な遺物が多いことから、特定の墓を中心とした祭祀性の強い遺構であると考えられています。

〔写真〕復元整備された遺跡 復元整備については、縄文時代晩期(約2,500~3000年前)の遺構を中心に再現し、整備が行われました。 住居跡については、縄文時代によく見られるような地面の掘り込みやまわりに土の堤を築いた跡が発見されませんでした。このことによって、金生遺跡の住居の復元は、一般的な縄文時代の竪穴住居の形ではなく、壁立ち住居の形で復元されました。

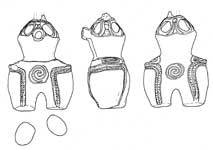

〔写真〕(左)配石遺構から発見された中空土偶[現存部高さ、23.2cm]、(右)中空土偶実測図

この中空土偶は、しっかりと踏ん張った両足に直接顔面の乗った、あるいは、胸部と腹部とが同時に表現されたような形状をしています。さらに、透かしで表された大きな目、突出した口などいくつかの特徴がみられます。土器と同じように輪積みで作られたもので、祭祀で使われた道具(祭祀土偶)であると考えられています。 また、この土偶は、「ちゅうた君」と呼ばれ親しまれています。さらに多くの方々にちゅうた君を知ってもらえるよう「飛び出すちゅうた君カード」を作成しました。埋文クラフトのページをご覧ください。

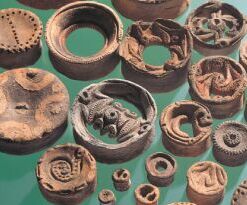

〔写真〕(左より)土偶、耳飾り、土器、石鏃

〔写真〕(左より)石鏃、ひすい製垂飾、石剣、イノシシ下顎骨

住居跡や配石遺構の内外からは容器類や道具類などの日常生活用具や祭祀遺物が多く出土しました。200点を超える土偶や耳飾り、土器、石器、石剣、石棒、イノシシ下顎骨などを含め豊富な遺物が発見されました。

出土品は山梨県立考古博物館で見ることができます。

〔写真〕(左)地下式土坑内部(右)陶磁器

金生遺跡のB区(中世遺構群)からは、柱穴列からなる建物10軒以上や堀跡、溝、水溜と見られる石組遺構、墓坑などが発見されました。調査区西側から北側にかけて地下式土坑が49基も見つかり、これについては墓に関わる施設と考えられます。これらの遺構は、北杜市長坂町の今から400~500年前の「深草館跡」(県指定史跡)の北側に位置していることからこの館跡に関わる外郭部の遺構に当たるとみられています。 出土遺物は、陶磁器類・土器類、石臼・茶臼などの石製品、古銭・鈴・火打ち金など金属製品があります。 この区域は、現在水田になっていますが、遺存状態がよく、広い範囲に残っているので、中世城館跡の研究にとって重要な存在です。 |