トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_発掘調査情報 > 山梨県埋蔵文化財センター2017年発掘調査

ここから本文です。

平成29年度の発掘調査速報

発掘調査速報一覧発掘調査資料普及活動展示会・イベントなどQ&A・用語集・その他 |

!ただ今、土器の接合中!(酒呑場遺跡:平成30年2月26日更新)北杜市酒呑場遺跡(昨年5月~9月に発掘調査を実施)から出土した、土器や石器等の遺物の整理作業を、北杜市の埋蔵文化財センター・考古博物館峡北収蔵施設にて実施しています。昨年10月から今年1月までの間に、土器の洗浄や注記の作業を進めてきました。 現在は、遺物の接合作業をおこなっています。遺跡から発見される土器は、そのままの形で出土することは普通ほとんどありません。だいたいは、ヒビがはいって割れていたり、バラバラになって出てきます。場合によっては、バラバラの破片が何mも離れた場所から出土した破片とくっつくこともあります。これらの土器をくっつけるために、土器の破片を粘土の違いや文様の違いなどの種類で分けて、同じものを探していきます。

写真:接合作業の風景 同じ種類の土器が見つかり、くっつくことが分かったら、いよいよ接着剤を使って貼り付けていきます。 発掘現場ではバラバラだった土器が一つの形になると、感動もひとしおです。

写真:きれいな形にくっつくかな? もうくっつかない!となるまで、くまなく探します。接合が終われば、土器の実測図を描く作業に移ります。 今回接合している土器は、2018年3月10日~4月8日まで山梨県立考古博物館で行われる「山梨の遺跡発掘展2018」にて一部を展示する予定です。立派な出土遺物を是非ご覧になっていただければと思います。 縄文時代のお墓?土坑に埋められた土器(酒呑場遺跡:平成29年10月6日更新)北杜市長坂町で5月より実施していた酒呑場遺跡の第5次発掘調査が、9月22日をもって終了しました。今回の発掘調査では、縄文時代前期後半(諸磯式期:今から約5500年前)と中期後半(曽利式期:今から約4300年前)の集落跡が見つかりました。遺跡からは、竪穴住居跡11軒、土坑70基以上を確認しました。今後は、外構工事にともなう追加調査を実施しながら、遺物の洗浄などの基礎的整理作業を実施する予定です。 今回の発掘調査情報では、完全な形の土器を埋めた土坑をとりあげます。

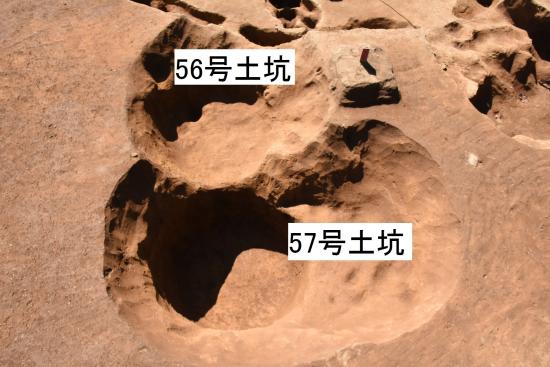

56号土坑は、調査区の東端に位置しており、57号土坑と並んで見つかった直径1mほどの土坑です。土を掘り下げていくと、3個体の土器(深鉢)が埋められたときの状態で見つかりました。 土器は逆向きの「ハ」の字文様がたくさんつけられる特徴をもち、これは曽利式土器の新しい時期にみられるものです。一つは土圧によって大きく割れていますが、3個体とも完全な形のまま土坑の中に埋められたと考えられます。壊れていらなくなったものを捨てたというよりは、横向きにして埋めた(「埋納」という言葉で表現されることがあります)と考えられます。

隣にある57号土坑の掘られた時期は諸磯式期で、土器が出土した56号土坑よりも古く、時期に大きな隔たりがあります。 この土器の出土の様子から、お墓の副葬品として埋められたのではないかと考えています。 過去との遭遇~酒呑場遺跡見学会を実施~(平成29年9月14日更新)9月9日土曜日、酒呑場遺跡において遺跡見学会を実施しました。酒呑場遺跡の発掘調査は、5月中頃より始まり、いよいよクライマックスを迎えています。見学会では、9軒の竪穴式住居や、大きな土坑(そのうち一つは発掘調査中のもの)、出土した遺物などをご覧いただきました。日差しの強い中、午前・午後あわせて24名のかたにご来訪いただきました。今回の調査区は、縄文時代の大規模集落のわずか一角に過ぎませんが、豊かな縄文文化のパワーを感じることができたのではないでしょうか? 調査は今週で終了予定です。

見学会の当日資料 4500年の時を経て出現した石囲炉(酒呑場遺跡:平成29年7月27日)現在、酒呑場遺跡では、5つの竪穴住居跡を発掘調査しています。そのうちの成果の一つ、縄文時代の炉跡(石囲炉)を紹介します。

石囲炉は、その名の通り石で多角形に囲った炉のことです。炉とは、住居の中で火を燃やしていたところをいいます。暖をとったり、調理に使用したり、明かりを灯す役割をもっていました。 もともと、縄文人は地面を掘りくぼめてそのまま火を燃やしていたのですが、縄文時代中期になると、石囲炉や深鉢を使用した埋甕炉が出現すると言われています。 それでは、今回の調査で発見された石囲炉を見てみましょう。

1号住居の石囲炉は、半分は失われていますが、当時の使われていた様子が良く残っています。大型の石囲炉で、大きさは幅が約1mもあります。石囲炉の内側は、掘りごたつのようになっており、真っ赤に焼けた土が一面に広がっていました。また、炉の内隅(写真のオレンジ色で囲ったところ)には、石棒の様な形をした丸くて長い石を縦に配置していました。 また、石材を縁取るように、黒い煤(すす)のようなもの(タールか?)がみつかっており、今後その成分などを分析して、石囲炉の使い方について考えていきたいと思います。

写真:1号住居全体のうちの石囲炉の位置 上の写真は、住居全体を撮影したものです。手前側には埋甕があり、こちらに入り口があることを想定出来ます。石囲炉は、住居跡全体からみると、真ん中よりやや奥側に位置していることが分かるかと思います。

写真:4号住居の石囲炉のようす 4号住居の石囲炉は、炉の中に土器(深鉢)が捨てられた状態で見つかりました。現在調査中ですが、大きさや石の組み方など、1号住居のものと似ているところもあれば、違うところもあります。微妙な時期の違いによるものかもしれません。内側がどのようになっているか楽しみです。 酒呑場遺跡は施設内にあるため、普段は関係者以外立ち入り禁止です。調査の続報は随時HPにアップしていくので、楽しみにして下さい。 酒呑場遺跡、縄文時代の住居跡あらわる!平成29年7月6日

酒呑場遺跡の調査が始まり、1ヶ月半ほどがたちました。縄文時代の遺物が出土する土層を調査しながら徐々に掘り下げていくと、土坑や住居などの遺構が見つかってきました。見つかった遺構は、一つずつ掘りあげていき、写真を撮ったり、図面を描いたりしていきます。また、遺物が見つかった場合は、測量器械を使って位置や高さを記録します。

写真:土坑跡がみつかったようす

写真:土器が形のまま出土したようす

下の写真は、今回の調査で最初に発見された住居跡です。黄色っぽい地山層の中に、真っ黒な土が円い形でみつかりました。これが住居の跡になります。黒い土の中には、縄文時代の土器といっしょに、炭の破片や焼けた土が確認出来ました。

写真:白い線で囲まれている黒い土の範囲が住居の跡です。

写真:黒い土を掘り下げると、石で囲った炉跡(室内で火を燃やすところ)と、屋根を支える柱の穴が見つかりました。また、住居の入り口の近くから埋甕も見つかっています。 現在、上の写真の住居と同時進行で、いくつかの住居跡を調査しています。住居ごとの特徴の違いに気をつけながら、調査を進めています。

酒呑場遺跡は施設内にあるため、普段は関係者以外立ち入り禁止です。調査の続報は随時HPにアップしていくので、楽しみにして下さい。 甲府城下町遺跡で石垣発見!(甲府城下町遺跡)平成29年6月5日発掘調査がスタート!

平成29年5月1日から県庁公用車等駐車場整備事業に伴い、たちばな児童公園東側の甲府信用金庫本店跡地で発掘調査を行っています。 今回の調査地点は、甲府城下町の中でも武家地にあたります。

写真:1区の発掘終了状況

写真:溝から出土した軒丸瓦

調査は2区に分けて行われ、東側を1区、西側を2区としています。 1区の調査では、3条の溝とそれに沿うようにして、石垣が確認されました。 中でも石垣は江戸時代のものと推定されます。

写真:出土した石垣

写真:矢穴(石垣の割りあと) 石垣についてこの石垣がどういった役割で作られたかは、まだ分かっていません。今後、調査を行う2区へ石垣が続いているので、その結果によって、役割も明らかになる可能性があります。 調査は6月末日まで行う予定です。引き続き、ご協力をお願いします。

担当職員が遺跡の説明をしますので、気軽に声をかけて下さい。 調査範囲は深く掘り下げられており、非常に危険です。無断で敷地内に立ち入らないようお願いします。

縄文時代の集落、その続きが見つかる!(酒呑場遺跡)平成29年5月23日発掘調査がスタート!酒呑場遺跡で発掘調査が始まりました。縄文時代の人々が住んでいた住居のあとや、使っていた道具(土器や石器、おまつりに使った土偶など)が発見されるかどうか、わくわくしながら作業を進めています。 発掘ことはじめ発掘調査にも順番があります。まずは縄文時代の土層まで、重機を使って掘るところから始めます。とくに、今回の調査区は厚い耕作土と盛り土が60cm~80cmほどありました。この下が縄文時代、今から約4,000年前の土層になります。

写真:重機で表土をすくって、トラックに入れています。 土の様子を確認する。重機で掘り下げると、ついつい掘りすぎてしまうことも・・・。それを防ぐために、あらかじめ土の様子をよく確認します。

写真:調査区の端っこで、土がどうやって積もったのかを確認します。 「包含層」というのは、縄文時代の人々が生活していた時代に積もった土層です。ここから土器や石器の破片がたくさん出てくるので、注意が必要です。建物や穴のあとは、その下の黄色っぽい地面(地山層)を掘り込んでつくります。ちょうど上の写真でも、一部が黒っぽくなっていて、住居あとの可能性がある部分が確認できます。 表土はぎの結果、縄文時代の土器や石器などが、地面から顔を出すように見つかりました。また、遺構と思われる円い形も、すでにいくつか見つかっています。今回の調査区にもやはり縄文時代の集落が続いていることが分かりました。 次の段階へ!重機の作業が終わったら、いよいよ作業員さんたちの出番です。調査区の端っこ(「カベ」と呼んでいます)をきれいにしたり、ジョレンという道具を使って、地面をならしていき、遺構が見つかる高さまで低くしていきます。

写真:作業の様子 遺跡は施設の敷地内にあります。普段は関係者以外立ち入り禁止ですので、見学会等以外における見学はご遠慮願います。続報は随時HPにアップしていきます。 【予告】酒呑場遺跡で発掘調査が始まります!平成29年5月1日北杜市長坂町にある酒呑場遺跡の発掘調査が5月9日より始まります。これまでの発掘調査から、縄文時代中期(約4500年ほど前)ころを中心とした大規模な集落遺跡であることが分かりました。今回の調査は2001年以来の第5次調査になります。

発掘調査予定地点 酒呑場遺跡から出土した縄文時代の遺物は、2013年に国の重要文化財に指定されており、高い評価を受けている遺跡でもあります。

過去の調査風景 酒呑場遺跡については、過去のトピックスもご覧ください。 0237酒呑場遺跡-マメの圧痕-0308酒呑場遺跡-火焔型土器- 0316酒呑場遺跡-産まれる縄文人-0319酒呑場遺跡-海へのあこがれ- 0328酒呑場遺跡-酒呑場遺跡で見つかった『謎』の土器片- 0399酒呑場遺跡-豊かな縄文時代中期文化を代表する683点の出土品- 発掘調査の速報については、随時こちらでお知らせしていきます。 甲府城下町遺跡(信玄公像前広場地点)発掘調査が終了しました。平成29年4月27日4月10日から始まった甲府駅南口信玄公像広場での発掘調査が終了しました。今回の発掘調査では、調査終了前日に井戸跡が明らかになるなど、調査地点の土地利用の一端を垣間見ることができました。今後、報告書で明らかにしていきます。この地点には、憩いの場として、山紫水明の地山梨をイメージした水盤と滝が設置されます。

調査終了直後の写真

水盤のイメージ図

江戸時代の井戸跡?平成29年4月26日

調査もいよいよ28日で終了しますが、調査区東側の四角い土坑を掘り進めていったところ、写真のように下部で円形の土坑になりました。漏斗状のこの土坑は、井戸ではないかと考えられます。 この地点には、調査終了後、水量施設の貯水施設が造られる予定になっているとのことです。江戸時代の井戸の場所に現代の貯水施設、偶然の一致ですが、不思議な話ですね。 発掘調査が始まりました平成29年4月10日平成29年4月10日より甲府駅南口周辺地域修景計画にともない、甲府駅南口信玄公像広場で発掘調査(調査面積⒛平方メートル程)をおこなっています。 この場所は、宝永元年(1704)から甲府城主をつとめた柳沢吉保の筆頭家老、柳沢権太夫保格(やなぎさわごんだゆうやすのり)の屋敷があったとされている地点で、信玄公像の目の前です。

発掘調査地点付近から見る信玄公像

西側に隣接する甲府城下町遺跡(駅前駐輪場地点)では、瓦が葺かれていたと考えられる大型建物跡が発掘されています。

4月10日の発掘調査の様子 |