トップ > 組織案内 > 県教育委員会の組織(課室等) > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0240平林2号墳

ページID:31808更新日:2023年3月2日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.0240平林2号墳(ひらばやしにごうふん)

笛吹市の遺跡

|

〈写真〉遺跡全景 平林2号墳は、甲府盆地の北側にある笛吹市春日居町吾妻山の裾野の西向きの斜面に位置します。吾妻屋山と大蔵経寺山に挟まれた一帯には、40基あまりの後期古墳が分布しています。それらの古墳は春日居古墳群と呼ばれ、平林2号墳もそのうちの一つです。 発掘調査は西関東連絡道建設に伴って平成10(1998)年度に実施され、6世紀後半から8世紀初頭までの副葬品が数多く発見され注目を浴びました。発見された副葬品は土器類のほか、武器や武具、馬具、装身具など非常に多彩なものです。現在、平林2号墳の横穴式石室は道路近くに移設保存されています。 これまでの平林2号墳遺跡トピックス 0059平林2号墳-副葬品-2006年8月3日~2006年8月9日 0079平林2号墳-青銅鏡-2007年1月16日~2007年1月24日 0102平林2号墳-ガラス玉-2007年7月4日~2007年7月10日 0202平林2号墳-馬具類や装身具類-2009.08.19~2009年8月25日 所在地:笛吹市春日居町鎮目 時代:古墳時代後期~終末期 報告書:山梨県埋蔵文化財センター報告書第175集2000(H12)刊 山梨県教育委員会山梨県埋蔵文化財センター 勾玉とは?勾玉とは「C字形に湾曲し、丸く膨らむ一端に紐(ひも)を通す孔をうがった玉」です。(三省堂「日本考古学事典」)曲がった形をしているので、勾玉という名称がつけられたと考えられています。そのため、「曲玉」と表記される場合もあります。 勾玉と言えばアルファベットのC字形に湾曲した物が一般的ですが、実は様々な形があります。

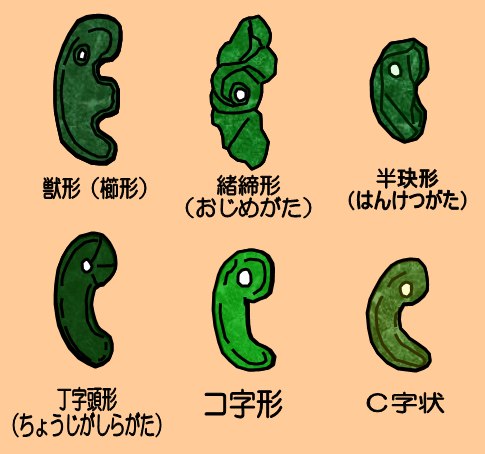

〈図〉勾玉の形 獣形(櫛形)勾玉・・・勾玉の腹に獣(けもの)の脚、または櫛(くし)の歯を思わせる突起がついている。 緒締形勾玉・・・腹面から側面にかけて溝状のえぐれがある。 半玦形勾玉・・・玦(環の一部が切れている形をした玉器)を半分にしたような形。 丁字頭形勾玉・・・頭部に数本の線が刻まれ、チョウジの実の形を連想させる形。 コ字形勾玉・・・尾と頭が角張って曲がる形。 C字状勾玉・・・C字形に湾曲した形。 出土した勾玉は・・・

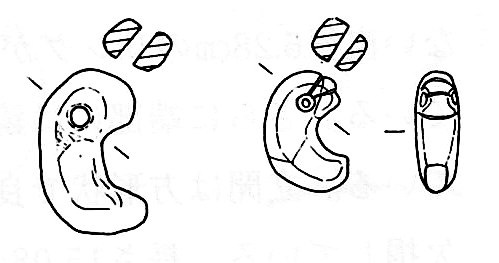

出土した勾玉〈左〉写真〈右〉実測図 平林2号墳で出土した勾玉はコ字形勾玉と、頭部に刻み目のある丁字頭形勾玉です。この丁字頭形勾玉は孔が片側から開けられており、古墳時代前期末~中期ごろに多く見られる形です。一方、コ字形勾玉は古墳時代後期に盛んに作られた形です。 時代が異なると考えられている形の勾玉が、同じ古墳の石室から一緒に見つかったのは、どうしてでしょうか。 石室が横穴石室であることや、他の副葬品から推定すると、当時、大切に伝えられた被葬者の愛蔵品として古墳に納められたか、何回かの追葬が行われた結果だと思われます。 今回紹介した勾玉は考古博物館で現在行われている、平成22年度春季企画展「古代のアクセサリー~古代人の宝石箱をあけてみよう~」で紹介されています。

|