トップ > 組織案内 > 県教育委員会の組織(課室等) > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0243長峰砦跡

ページID:32268更新日:2017年6月16日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.0243長峰砦跡-とくに縄文時代の石鏃について

上野原市の遺跡 |

長峰砦跡(ながみねとりであと)〔上野原市〕の概要今回は、長峰砦跡から出土した、縄文時代の黒曜石でできた石鏃、とくに石材の産地がテーマです。 その前に、この遺跡の概要について確認します。

[写真1]1998年実施の発掘調査(B区)の状況

長峰砦跡は、戦国時代(約450年前)の山城です。

遺跡の場所は、上の写真のように細長い尾根状の地形が続くことから、中世には既に「長峰」という地名で知られていたところで、この場所に砦(とりで)の跡があると、江戸期時代後期に編纂された地誌である『甲斐国志(かいこくし)』に取り上げられていて、遺跡名はこれによっています。 遺跡のメインの年代である戦国時代に、この場所は、甲斐国と相模国との国境に当たり、ある時は甲斐の勢力によって、またある時には関東勢の手によって、国境警備の役割をしていたと考えられています。 また江戸時代になると、この場所を甲州街道(はじめは甲州海道のちに甲州道中とも称した)が通過することになり、当時に描かれた絵図には「城山」と描かれたりしています。砦跡の発掘調査の際には、甲州街道の跡も見つかっており、古くから人の往き来が盛んであった場所だと理解されるところです。 そうした街道の痕跡も見つかった長峰砦跡は、昭和40年代の初めには中央道が貫通し、さらに交通渋滞の緩和のため、3車線化とあわせた線形改良が計画されたため、平成7年~平成10年にかけて発掘調査が実施されたのでありました。 過去の遺跡トピックスで「長峰砦跡」を取り上げた記事堀跡から見つかった鉄砲玉について紹介した次の記事もご参照ください。 黒曜石でできた石鏃も出土

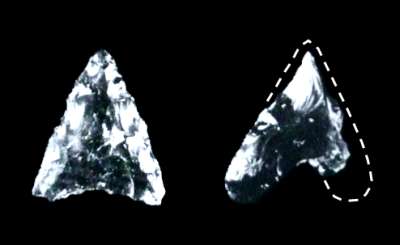

[写真2]長峰砦跡出土の黒曜石製の石鏃(せきぞく)

長峰砦跡は、戦国時代の山城の跡ですが、発掘調査の成果は、メインの時代以外にも、おもしろいものをもたらせてくれました。それがこの写真の石鏃(せきぞく)です。

2つの黒曜石から制作された、矢の先につける利器ですが、右側の大きく欠損が見られるものがA区から、左のほぼ完全な形をしたものがB区から、それぞれ1点ずつ出土しました。 石鏃が形作られた石材は、火山活動の中で形成された天然ガラスともいえる「黒曜石(こくようせき)」であります。黒曜石を割ってできる鋭利な切れ味を縄文人、いやその前の旧石器人たちも放っておきませんでした。今回見ていただく石鏃は、縄文時代の典型的な石器として知られていますが、そのほか、各時代にさまざまな形、その黒曜石は利用されてきています。 ところで、その黒曜石は、火山列島とも称される日本列島の各地で産出することが知られていますが、産出地ごとに含有される微量元素が異なることによって、科学的に産地を同定することができるようになっています。 縄文人の落とし物?

[写真3]赤い矢印の場所が石鏃の発見地

この写真は、2つのうち完全な形の方の石鏃が出土した場所を示すものであります。

細長い長峰砦跡のいちばん西側(B区)の、いちばん標高が高い場所(372m)で見つかったものですが、付近にとくに縄文時代の住居跡などの遺構は見られませんでした。そこで、この状況からあえて、ここは、縄文時代の人々が行き交う道で、ポケットに穴が開いていて、大切な石鏃をポロッと落としたか(ちなみに当時の服にポケットがあったかどうか証明はされていません)。 いやいや、ここは当時の狩り場で、獲物に刺さった矢が、深手を負わすことなく経過し、獲物が逃げまどって、矢の部品である石鏃がここに落ちたか、などなど想像がふくらみます。ともあれ、縄文時代の人が、黒曜石から作った矢尻(やじり=鏃)が、何らかの理由で、この場所に埋まって数千年が経過し、いま、そこは中央自動車道の路線となっているということであります。 残りのもう1つの、欠損が大きい方の石鏃は、砦の遺構と見られる堀跡の堆積土の中から発見されています。 黒曜石の産地を通して知る人々の往来

[図1]石鏃の材料の黒曜石の推定流通経路

さて、黒曜石については、原産地を突き止めることができるとしましたが、その手法に「蛍光エックス線分析法」というものがあります。

長峰砦跡から出土した2点の黒曜石製の石鏃について、この手法で、産地同定の調査を行ったところ、完全なものの方は、長野県下諏訪町の星ヶ台の可能性が高いとの分析結果になりました。この結果に基づいて、産出地から消費地の長峰砦跡までの、およその推定の流通経路をあらわしてみました。 原石から石鏃に加工されたのはどこか、産出地から消費地までダイレクトに伝わったのか、それとも別な場所をとおり、人の手から手にわたってきたのか、そうした点までは解明できませんが、大きくとらえて縄文人の交易の結果だということは間違いないといえます。 それから、もう1つの欠損がある方(A区の堀跡出土)の石鏃ですが、同様にした分析結果では、伊豆七島の1つ、神津島の先に浮かぶ小島である恩馳島(おんばせじま)からの産出石材の可能性が高いとのことでありました。

|