ページID:119411更新日:2025年12月22日

ここから本文です。

健康に関する情報

令和6年12月24日、令和4年国民生活基礎調査で得られたデータをもとに算出された都道府県別健康寿命が公表され、山梨県は男性が73.47年で全国3位、女性は76.16年で全国4位でした。

このページでは、県民の方に向けて、県内の健康に関する情報を幅広く提供しています。

|

● 健康づくり |

●健康寿命の延伸 |

|

| ●循環器病対策 | ||

| ●石綿健康被害救済制度 | ||

| ● 栄養・食生活 | ●健やか山梨21(第3次) | |

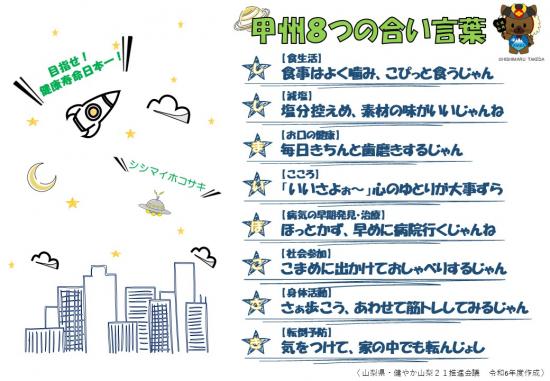

目指せ!健康寿命日本一!!

「甲州8つの合い言葉」

健康寿命とは、「日常生活を支障なく過ごせる期間」のことをいいます。

令和6年12月に公表された令和4年の山梨県の健康寿命は、男性3位、女性4位と全国トップクラスを維持していますが、近年の健康寿命の伸びは鈍化している状況です。

そこで、県民の健康寿命の延伸を目指し、健康に繋がる8つのポイントを合い言葉にしました。

「ししまいほこさき」で覚えて、ご家族や職場、地域の皆さんで実践していきましょう!

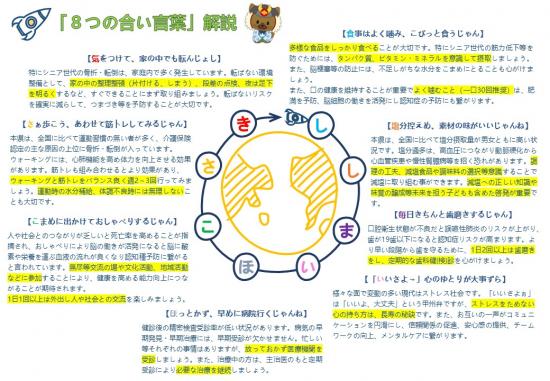

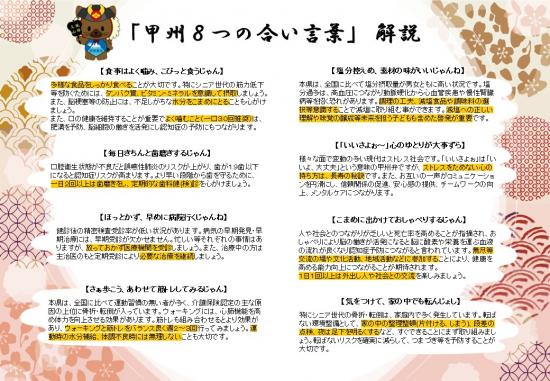

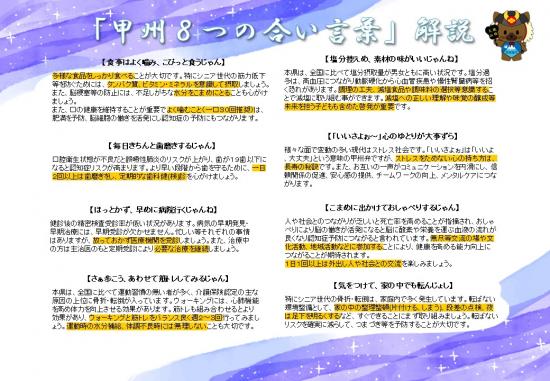

し【食生活】食事はよく噛み、こぴっと食うじゃん

多様な食品をしっかり食べることが大切です。特にシニア世代の筋力低下 等を防ぐためには、タンパク質、ビタミン・ミネラルを意識して摂取しましょう。 また、脳梗塞等の防止には、不足しがちな水分をこまめにとることも心がけ ましょう。 また、口の健康を維持することが重要でよく噛むこと(一口30回推奨)は、 肥満を予防、脳細胞の働きを活発にし認知症の予防にもつながります。

し【塩分】塩分控えめ、素材の味がいいじゃんね

本県は、全国に比べて塩分摂取量が男女ともに高い状況です。塩 分過多は、高血圧につながり動脈硬化から心血管疾患や慢性腎臓 病等を招く恐れがあります。調理の工夫、減塩食品や調味料の選 択等意識することで減塩に取り組む事ができます。減塩への正しい 理解や味覚の醸成等未来を担う子どもも含めた啓発が重要です。

ま【お口の健康】毎日きちんと歯磨きするじゃん

口腔衛生状態が不良だと誤嚥性肺炎のリスクが上がり、歯が19歯以下 になると認知症リスクが高まります。より早い段階から歯を守るために、 一日2回以上は歯磨きをし、定期的な歯科健(検)診を心がけましょう。

い【こころ】「いいさよぉ~」心のゆとりが大事ずら

様々な面で変動の多い現代はストレス社会です。「いいさよぉ」は「い いよ、大丈夫」という意味の甲州弁ですが、ストレスをためない心の 持ち方は、長寿の秘訣です。また、お互いの一声がコミュニケーショ ンを円滑にし、信頼関係の促進、安心感の提供、チームワークの向上、メンタルケアにつながります。

ほ【病気の早期発見・治療】ほっとかず、早めに病院いくじゃんね

健診後の精密検査受診率が低い状況があります。病気の早期発見・早 期治療には、早期受診が欠かせません。忙しい等それぞれの事情はあ りますが、放っておかず医療機関を受診しましょう。また、治療中の方は 主治医のもと定期受診により必要な治療を継続しましょう。

こ【社会参加】こまめに出かけておしゃべりするじゃん

人や社会とのつながりが乏しいと死亡率を高めることが指摘され、お しゃべりにより脳の働きが活発になると脳に酸素や栄養を運ぶ血液 の流れが良くなり認知症予防につながると言われています。無尽等 交流の場や文化活動、地域活動などに参加することにより、健康を 高める能力向上につながることが期待されます。 1日1回以上は外出し人や社会との交流を楽しみましょう。

さ【身体活動】さぁ歩こう、あわせて筋トレしてみるじゃん

本県は、全国に比べて運動習慣の無い者が多く、介護保険認定の主な原 因の上位に骨折・転倒が入っています。ウォーキングには、心肺機能を高 め体力を向上させる効果があります。筋トレも組み合わせるとより効果が あり、ウォーキングと筋トレをバランス良く週2~3回行ってみましょう。運 動時の水分補給、体調不良時には無理しないことも大切です。

き【転倒予防】気をつけて、家の中でも転んじょし

特にシニア世代の骨折・転倒は、家庭内で多く発生しています。転ば ない環境整備として、家の中の整理整頓(片付ける、しまう)、段差の 点検、夜は足下を明るくするなど、すぐできることにまず取り組みまし ょう。転ばないリスクを確実に減らして、つまづき等を予防することが 大切です。