トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.430塚越遺跡

ページID:70060更新日:2025年12月26日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.430塚越遺跡

弥生時代の埋納遺構[富士河口湖町]

富士河口湖町の遺跡

|

塚越遺跡は、2010年(平成22年)に開通した国道137号河口2期バイパスの事前調査によりみつかった遺跡で、富士河口湖町河口字塚越地内、谷抜トンネルの南側出口付近にあり、河口湖の北東岸の緩やかな斜面地に位置しています。 平成16(2005)年度に行った発掘調査では、縄文時代や弥生時代を中心に様々な時代の住居跡や土坑、土器や石器がみつかっています。

(写真)塚越遺跡発掘調査風景 右上は河口湖

所在地:南都留郡富士河口湖町河口字塚越 時代:縄文時代、弥生時代、平安時代 報告書:『滝沢遺跡・疱橋遺跡・谷抜遺跡』一般国道137号線河口2期バイパス建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書(山梨県埋蔵文化財センター報告書第247集) 調査機関:山梨県埋蔵文化財センター 【関連トピックス】 ★NO.0095塚越遺跡―柄鏡形敷石住居― ★NO.0177塚越遺跡―網代―

弥生時代の埋納遺構

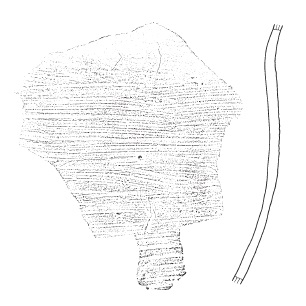

上の写真は、塚越遺跡の弥生時代の地層から見つかった穴で、中からは弥生時代前期の終わりごろから中期の初め頃の土器片がたくさんみつかりました。写真中央部にみられる大きな土器片は下図のような甕の破片(約15cm大)です。

この土器片を取り上げたところ、土器片のすぐ下に下写真のように石器を作成する際に生み出される緑色凝灰岩の剥片が18点ありました。

塚越遺跡では縄文時代から弥生時代をとおして、数多くの石器や剥片がみつかっていますが、緑色凝灰岩から作られた石器や剥片はこの穴のほかにはみつかっていません。 また、剥片のすぐ下にはまた大きな甕の破片があり、塚越遺跡内では特殊といえる緑色凝灰岩の剥片を、大きな甕の破片で挟み穴の中に納めていたということがわかりました。

また、この埋納遺構の周辺からはたくさんの土器や石器がみつかっています。その中には、中心に孔が開けられている環状石斧が、大きな土器片をかぶせたような特異な状態でみつかっています。

写真)環状石器

写真)環状石器を覆う土器

山梨県の弥生時代前期から中期の遺跡でこの塚越遺跡埋納遺構のように剥片を土器で挟むという例はこれまで見つかっていませんが、特殊な遺物を特殊な方法で埋納するといった行為は、塚越遺跡の弥生時代人がこの埋納遺構に特別な意味を込めていたと思われます。

|

ここまで本文です。