トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > No.545 炊飯の技術革新ー台盤状土製品ー

ページID:119143更新日:2025年3月5日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.0545 炊飯の技術革新ー台盤状土製品ー

上の写真は今年度の出前事業で大活躍した台盤状土製品です。台盤状土製品とは何で、その背景にはどのような歴史があるのでしょうか。

炊飯体験授業から

今年度、弥生土器の炊飯体験を出前授業として実施しましたが、火力を上げるため熾火の上に木材を重ねていくと土器の上部に火が当たってしまい、甕の口縁部に置いた木製の蓋が焦げてしまいました。風が吹くと右側の写真のように火が高く舞い上がります。

その際に用いたのが、冒頭でご紹介した台盤状土製品です。甕の高さをかさ上げすることによって、火力を最も受け易い位置に調整することができ、なかなか沸騰しなかった土器も台盤状土製品に載せると短時間で吹きこぼれました。

台盤状土製品

弥生時代に炊飯用に用いられた甕は平底から台付きに変化しますが、その間の段階も想定されます。それが土器の下に台盤状土製品を置く炊飯法です。弥生時代の人々は平底甕を直置きで炊飯する場合、煮沸効率が上がらないため、台盤状土製品を用いたと考えられます。

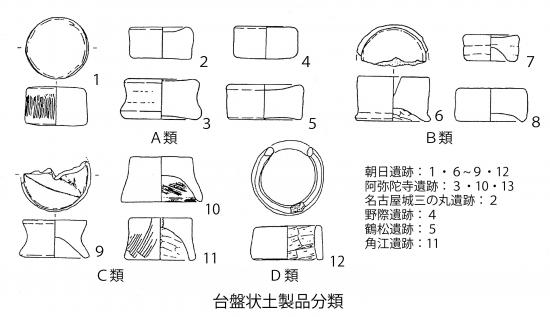

台盤状土製品は愛知県で多く出土しており、図「台盤状土製品分類」の通り4種類に分類されます。県内の事例はありませんが、今後出土事例が確認されることが期待されます。

[参考文献]森 泰通 1996「台付甕の誕生と消長」『考古学ジャーナル』409

第22回「わたしたちの研究室」団体研究部門にて駿台甲府小学校が最優秀賞(山梨県知事賞)を受賞しました!

令和6年度、駿台甲府小学校の依頼により、出前支援事業として弥生土器制作・焼成、古代米脱穀、弥生土器炊飯を行いました。駿台甲府小学校はこの成果を「~発展考古学~わたしたちは弥生人!2024」としてまとめ、第22回「わたしたちの研究室」団体研究部門に応募したところ、みごと最優秀賞(山梨県知事賞)を受賞しました。おめでとうございます!